Wohnhaus Museumsquartier

St.Gallen

Wohnhaus

Studienauftrag

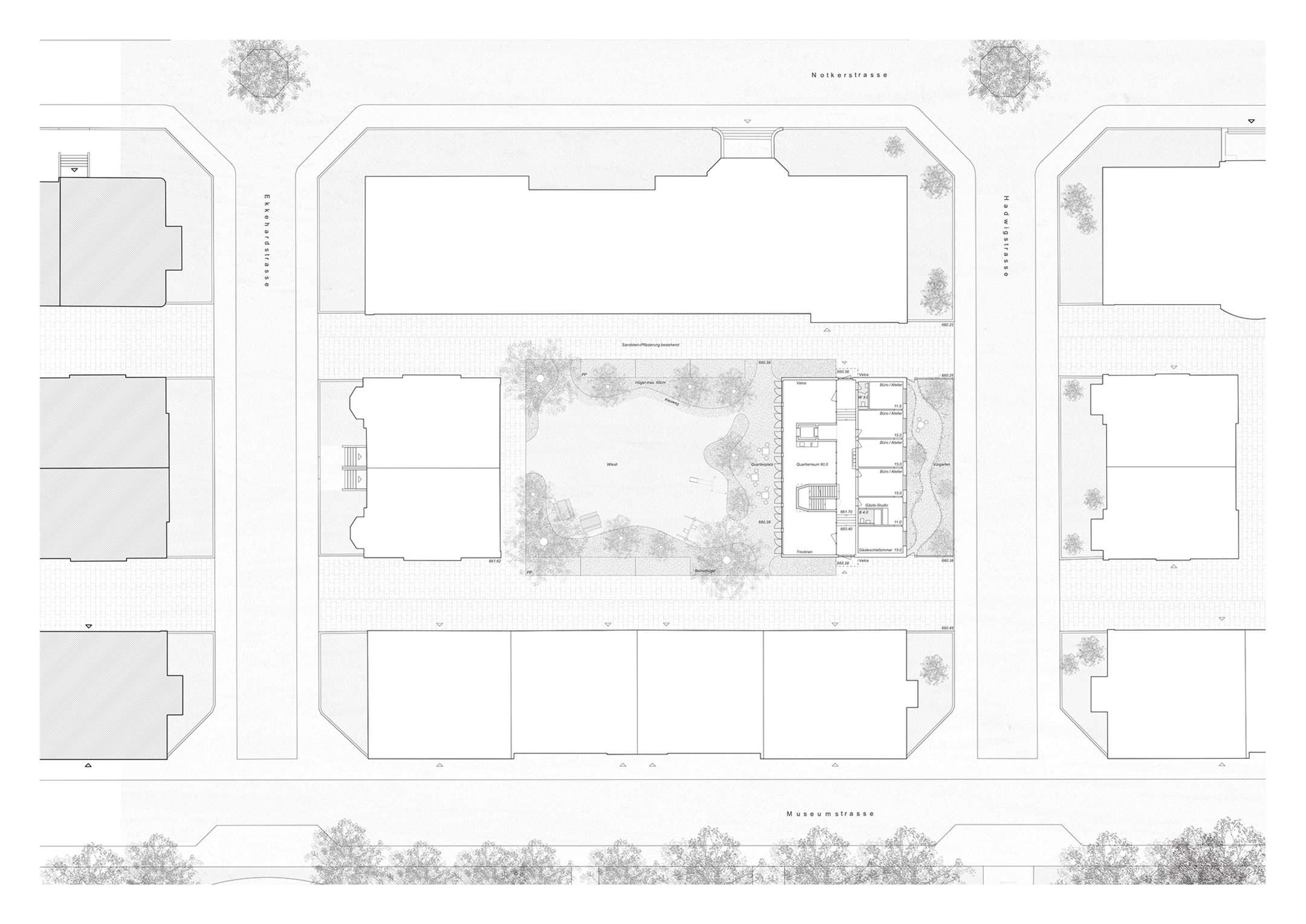

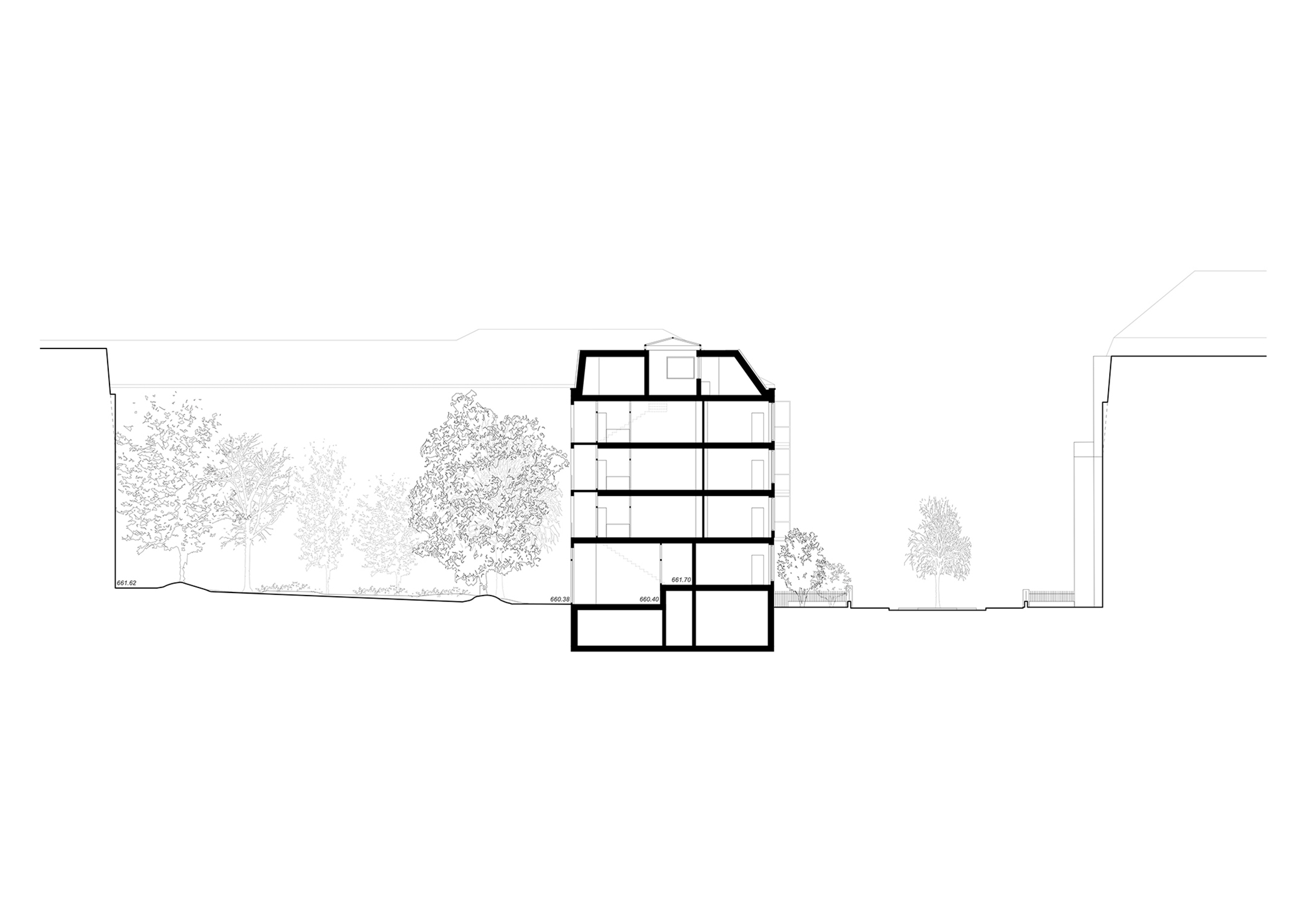

Der Baukörper fügt sich in den vorgesehenen Standort des Bebauungsplanes ein. Er übernimmt die seitlichen Baulinien und die Traufhöhe der angrenzenden Nachbarhäuser. Die ortstypische Gliederung in Sockel, Mittelteil und Dachausbildung wird als Grundanlage übernommen. Das Mansardendach rückt leicht von der Strassenfassade zurück. Die flachere Dachneigung zur Hadwigstrasse hin unterstricht die Bedeutung dieser Fassade zusätzlich. Die differenzierte Behandlung der Fassaden wird auch auf die Gassen- und Hoffassade angewandt. Die Aussenräume der Wohnungen werden in das Volumen integriert. Einzig auf die Hadwigstrasse hinaus werden die Aussenräume für die mittlere Wohnung über ein filigranes Stahlgitter zu einem „Balkon-Erker“ zusammengefasst.

Über die an den Seitenfassaden gelegenen Hauseingänge wird eine grosszügige Innere Gasse erschlossen an welcher die unterschiedlichen Bereiche des Gebäudes angegliedert sind. Direkt auf der Höhe des Strassenniveaus wird die nach Süden zum Hof hin orientierte „Orangerie“ erschlossen. Das Podest der inneren Erschliessungsgasse ermöglicht den direkten Sichtbezug in die Orangerie mit dem direkt anschliessenden Aussenraum. Die Erschliessung der stassenseitigen Erdgeschossnutzungen erfolgt über die erhöhte Innere Gasse. Die serielle Raumaufteilung ermöglicht verschiedene Nutzungen: Wir stellen uns eine durch das gesamte Quartier nutzbare Gästewohnung vor. Die anschliessenden Räume können als Büro / Atelier einzeln vermietet werden oder zusammengefasst als 2.5 Zi Whg. Alternativ wäre auch eine zusammenhängende, grosszügige Wohnung möglich. Vom Podest der Inneren Gasse aus führt die einläufige Treppe in die hofseitige Erschliessungsloggia des 1. Obergeschosses mit den privaten Wohnungen.

Die überhohe, auf Hofniveau gelegene Orangerie mit Zwischenklima liegt ausserhalb des Dämmperimeters. Eine Behaglichkeitsdämmung ermöglicht auch im Winter das periodische Heizen für Anlässe und Veranstaltungen. Die Orangerie wird als Raumkontinuum verstanden ohne fixe Abtrennungen. So unterschiedliche Nutzungen wie ein Atelierbereich, Trocknungsraum, Veloraum, der Zugang zum Lift und der eigentliche Quartierraum schaffen informelle Begegnungen unter den Bewohnern des Haues aber auch der Quartierbewohner. Die Verglasung der Orangerie (filigrane Schlosserarbeit: als Referenz kann die Erweiterung des Glasmuseums in Romont – „Centre des arts du verre“ - gelten) lässt sich grosszügig zum Aussenraum öffnen und schafft eine direkte Verbindung zum „Wiesli“.

Als Reaktion auf die drei geforderten Kleinwohnungen schlagen wir eine offene Erschliessungsloggia mit direktem räumlichen Bezug zum „Wiesli“ vor. So profitieren alle Wohnungen von der hofseitigen Abendsonne als auch der strassenseitigen Morgensonne. Die feuerpolizeilich notwendigen „Gartentürli“ schaffen die gewünschte Privatheit der wohnungseigenen Aussenräume.

Die Wohnungen übersetzen das ortstypische Raumgefühl von strassenzugewandten Zimmern, Diele und dem Hof zugewandten Zimmern über die seitliche Versetzung von Ess- und Wohnzimmer. Diese räumliche Intervention schafft ein dem Quartier angemessenes, grosszügiges Raumgefühl innerhalb der für diesen Ort eher knapp geschnittenen Räume. Der mögliche Rundgang über das Schlafzimmer unterstützt dieses Anliegen. Die offene Feuerstelle schafft in den Wohnungen eine atmosphärische Mitte zwischen Strasse und Hof. Die fast gleich gross zugeschnitten Räume lassen eine flexible Nutzungszuordnung durch die Bewohner zu. Die Raumhöhe von 2.8m vollendet das „Museumsquartier-Ambiente“.